以下は当サイトでよくご覧頂いているページです

| ●当事務所に相談する3つのメリット | ●事務所紹介 | ●スタッフ紹介 | ●無料相談会 |

| ●当事務所が選ばれる理由 | ●必要書類収集と作成の大変さ | ●料金表 | ●お客様の声 |

| ●こんな方が相談に来ています | ●相続サービスと料金のご案内 |

相続放棄と限定承認Q&A

Q1 亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

A1 相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。

Q2 被相続人の生存中に相続放棄をできますか?

A2 相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。

Q3 被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

A3 相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。

ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合がありますので、3ヶ月を超えてしまっている方は、お気軽に私どもまでご相談ください。

Q4 被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?

A4 相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。

不動産は重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。

Q5 被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?

A5 相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。

Q6 被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?

A6 日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。

Q7 相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?

A7 相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、そのまま10年経過すると時効によって金融機関のものとなります。? 国庫ではなくて金融機関のものとなるのですか。

Q8 相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?

A8 相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、国のものになります。

Q9 相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

A9 相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。生命保険金は被相続人が生前に持っていた財産ではないので相続財産には含まれないからです。そうなんですか

Q10相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?

A10 相続放棄の手続き中なので支払うつもりがないことを伝えましょう。相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。

Q11 相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?

A11 相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

Q12 相続放棄が取り消される場合はありますか?

A12 相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。

Q13 相続放棄を撤回することはできますか?

A13 相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合、

相続放棄を取り消すことができます。

Q14 夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。

また,生命保険金を受け取ってしまうと,相続放棄ができなくなるのでしょうか。教えて下さい。

A14 受取人が被相続人以外であるならば,生命保険金を受け取っても,相続放棄には影響がありません。相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。

何故そうなるかと言うと、受取人が,亡くなった方以外の者に指定されている場合,生命保険契約は,第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり,指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがって,相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。

また,生命保険金は相続財産に含まれませんから,生命保険金を受領しても,相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。但し,生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合,生命保険金は相続財産となり,これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので,ご注意下さい(相続放棄をすると受け取れません。)。

Q15 財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?

A15 3ヶ月の期間は、裁判所に言えば伸ばしてもらえます。

伸ばしてもらう理由などにもよりますが、プラス3ヶ月ぐらい伸ばしてもらえることが多いですね。伸ばしてもらったけれども、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。これは、プラスの財産の限度でマイナスを返済する方法です。

例えば、プラスの財産が200万円でマイナスの財産が100万円の場合、まずは100万円を返します。すると、100万円残ります(実は100万円も残らないのですが、それについては後で書きます)。このまま、マイナスが出てこなければとてもラッキー。

しかし、もしかすると1000万円の借金が出てくるかも知れません。そんな時でも、1000万円全部ではなく、残った100万円だけ返せば大丈夫という制度です。ただ、あまり使われません。理由は、時間がかかる、手間がかかる、お金がかかる(専門家への報酬等)といったものです。解りやすくするために、上の例では差し引きプラス100万円にしましたが、そこから専門家の報酬などが予想以上に持って行かれたりします。

Q16 父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?

A16 場合によっては、まだ可能です。正確には、亡くなってから3ヶ月ではなく、亡くなって相続が始まったことを知ってから3ヶ月です。ですから、「請求が来て初めて借金の存在を知りました。」と主張していくことが重要になるでしょう。その場合、普通に申し立てても無理ですから、裁判官のハートを射抜く文章も一緒に出すべきです。

ただ、相続放棄のチャンスは事実上一回限りですから、相当な自信がない限りは、専門家に書いてもらうべきかとは思います。

詳しくはこちら!

相続発生後の遺産相続、相続手続きをお考えの方はこちら!

|

|

|

|

|

|

|

|

生前対策、生前贈与、遺言書作成をお考えの方はこちら!

|

|

|

|

|

|

|

|

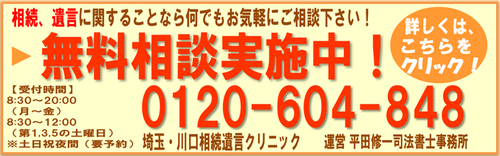

▼平田修一司法書士への個別相談・お問い合わせはこちらから!

| ◆トップページに戻る | ◆事務所紹介 | ◆スタッフ紹介 | ◆アクセス |

| ◆相続サービスの流れ | ◆無料個別相談会 | ◆サポート料金 |

|