以下は当サイトでよくご覧頂いているページです

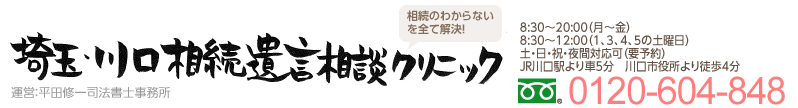

| ●当事務所に相談する3つのメリット | ●事務所紹介 | ●スタッフ紹介 | ●無料相談会 |

| ●当事務所が選ばれる理由 | ●必要書類収集と作成の大変さ | ●料金表 | ●お客様の声 |

| ●こんな方が相談に来ています | ●相続サービスと料金のご案内 |

新たな事業承継税制

平成20年2月に「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。

これを受け、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されます。

税制改正の背景

1)これまでは生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、遺留分の基礎財産に加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがよくありました。

要するに、自社株式などを後継者へ移転した分は、遺留分権利者から遺留分の減殺請求をされた場合に、遺留分の算定の基礎財産に加えられ、遺留分侵害分が非後継者に移転する危険性があったのです。

2)相続税の算定にも問題がありました。

現行の税法では、相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額ですが、民法上の遺留分の算定では「相続開始のときにおける価額」となっています。

そのため、生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇すると、上昇した分だけ相続時点の遺留分減殺請求の額が増え、後継者の事業承継意欲を阻害していました。

新税法で何が変わるのか

今回の「経営承継円滑化法」は、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例です。

また、「株式等に係る納税猶予制度」は、事業承継の阻害要因だった相続税負担に対しての納税猶予措置なのです。

上記の2つの課題に対して以下の導入効果があると考えられます。

1)この制度を活用することによって、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式、その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できるようになります。

その結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になるのです。

2)改正により、遺留分の算定時に、生前贈与株式の額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになります。

その結果、生前贈与後の後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されなくなるのです。

詳しくはこちら!

相続発生後の遺産相続、相続手続きをお考えの方はこちら!

|

|

|

|

|

|

|

|

生前対策、生前贈与、遺言書作成をお考えの方はこちら!

|

|

|

|

|

|

|

|

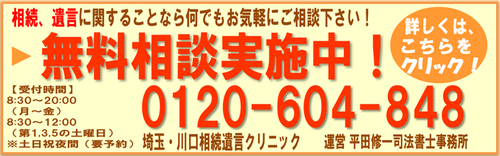

▼平田修一司法書士への個別相談・お問い合わせはこちらから!

| ◆トップページに戻る | ◆事務所紹介 | ◆スタッフ紹介 | ◆アクセス |

| ◆相続サービスの流れ | ◆無料個別相談会 | ◆サポート料金 |

|